イノルールズお客様事例

損害保険ジャパン株式会社 様

事例紹介

今回はイノルールズの「InnoProduct」を採用された損害保険ジャパン株式会社 常務執行役員 CIO 兼 SOMPOシステムイノベーションズ株式会社 代表取締役社長 内山 修一様とSOMPOシステムイノベーションズ株式会社 3期開発本部 チーフリーダー 関 元信様に採用の背景、採用効果、今後の展開などについてインタビューいたしました。

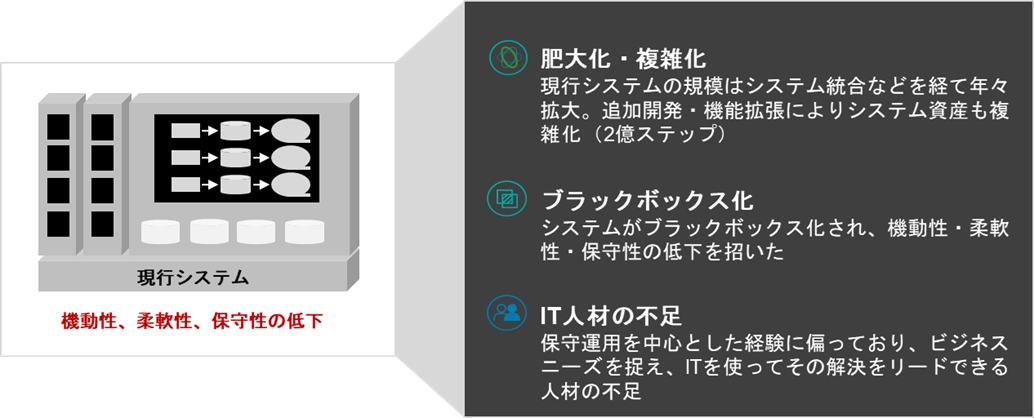

当社の基幹システムは1980年代半ばにベースが開発され、その後、時代に応じた対応を進めてきましたが、抜本的な刷新が実施されていませんでした。実際、個別のビジネスニーズへの対応のための拡張開発を行うと共に、二度の合併による事業統合の対応などを、いかにクイックに進めるかに集中してきました。

ただ、クイックに進んだのはよかったのですが、システム的にはツギハギや重複が出てしまい、結果としてシステムの複雑化、肥大化、ブラックボックス化が進んでしまい、ビジネスニーズに対応しきれなくなっていました。また、保守運用の工数・コストなどにも影響が出るなど、システムの保守性も低下していました。

実は、2014年に日本興亜損害保険と合併したのですが、その時も合併を機にビジネスプロセスの刷新をしたいというニーズがありました。しかし、当時の現行システムでは十分に対応しきれないといった課題が顕在化しました。

10年ほど前になりますが、当時は国内損保業界においてはまだ具体的な大きな変化が始まっていたわけではありませんでした。しかし、日本でも先行きが不透明で将来の予測が困難な、いわゆるVUCAの時代に突入していくと言われ出したタイミングでした。また、デジタル技術もそれまでとは異なるレベルで急速に展開が進んでおり、他の業態では既存産業のビジネス構造も変える、いわゆるディスラプターと呼ばれるような存在が出てきていました。

そうした中で、メガ損保と呼ばれる我々であっても、変化し続けていかなければ生き残れない、そのためのプラットフォームが必要だと考え、大規模な刷新プロジェクトの着手を決断しました。業界をリードしていくというマーケットポジションで勝ち続けるために、大規模なモダナイゼーションプロジェクトに踏み切りました。

VOCA: Volatility(不安定性), Uncertainty(不確実性), Complexity(複雑性), Ambiguity(曖昧性)

我々はリテールと呼ぶコンシューマー向けのビジネス領域を対象としたシステムの大規模刷新プロジェクトを2016年に立ち上げて進めています。当社の中で過半のビジネスボリュームを持つ領域で、単なるシステム更改にとどまらず、ビジネスプロセスを刷新し、それに基づいたシステムにするというアプローチで全体を進めています。

この取り組みを実現するため、日立製作所と当社によるジョイントベンチャーの形で、SOMPOシステムイノベーションズ(以下、「SSI」)という子会社を新たに設立し、推進することにしました。

スケジュール的には、種目別段階リリースの計画で進めており、2021年に傷害保険、昨年2024年に自動車保険をリリースしており、現在は最後となる火災保険向けシステムの開発が最終段階に進んできているところでございます。

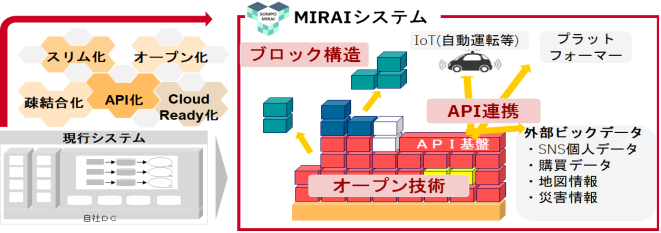

やはり大規模なトランザクションを取り扱うシステムのため、安定性は欠かせませんし、ビジネスの環境変化に追随していくためのアジリティの確保も重要です。また、大規模な投資になりますので、長期的に使い続けられることも重要なポイントと考えていました。

それらを実現するために必要な要素とは何かを考え抜いて掲げたのが、スリム化、オープン化、疎結合化、API化、クラウドレディ化というものになります。

これまで、メインフレームで基幹システムを動かしてきましたが、今後長期に使い続けられる、また、新たな技術の変化に対応しやすいプラットフォームとして、オープンなプラットフォームを選択、全面Javaプログラムとして再構築しました。

アーキテクチャ面では、やはり疎結合化を徹底的に追求していこうというアプローチで進めていまして、サブシステム間の疎結合化、またレイヤ間(プレゼンテーション層/ビジネスロジック層)の疎結合化、あるいはフレームワークレイヤーを作り、アプリケーションと基盤の疎結合化(隠ぺい)をしていくといったことを追及してきています。これによって、相互の依存関係を減らし、古くなった部分を容易に取り換えられるブロック構造のアーキテクチャを目指しています。その結果、保守性・拡張性が高い仕組みを実現しました。加えて、共通化などによるスリム化を進めることでより保守性を上げたり、外部連携を容易にするための工夫も取り入れています。

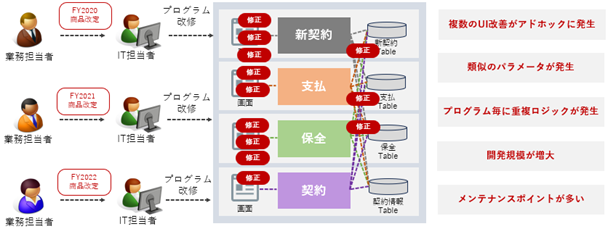

保険商品の開発では保険料率や補償・サービスなどの改定をしていくことになりますが、当社の基幹システムの課題として、商品改定の際に、影響を受けるプログラムを特定するのに多くの時間がかかるという課題がありました。

先ほど内山さんが話されたように、長年の基幹システムの開発において、商品改定のたびに、類似のパラメータや、ビジネスロジックが各アプリケーションのプログラムに分散してしまい、開発規模が増大し、メンテナンスポイントが大きくなる。それにより開発のスピードが遅くなってきました。

先ほど内山さんが話されたように、長年の基幹システムの開発において、商品改定のたびに、類似のパラメータや、ビジネスロジックが各アプリケーションのプログラムに分散してしまい、開発規模が増大し、メンテナンスポイントが大きくなる。それにより開発のスピードが遅くなってきました。

そうした問題に対して未来革新プロジェクトでは、商品設計の自由度や開発・改定スピードを向上させることが可能な各種商品情報やビジネスロジックを一元的に管理する「商品管理システム」を導入することで解決を図ろうとしました。

そのコアとなるのがBRMS基盤の商品管理ソリューション「InnoProduct」になります。

製品の選定にあたり、「InnoProduct」を含む、合計4製品の評価を行いました。机上評価を行うだけでなく、商品改定のスピードアップのために商品管理システムが将来的にビジネス部門で活用されることを想定し、ビジネス部門とシステム部門が共同で実機検証を行いました。結果、機能面で非常に高い評価を取得した「InnoProduct」を選定することになりました。

Q. PF/BRMSソリューションの当社への適用について

当時、「InnoProduct」という製品は国内実績がほぼなく、マニュアルもほとんどが韓国語のみで言葉の壁もあり、当初はかなりの手探りの状態でした。そうした状況からスタートし、最終的に1期と2期のリリースを成功に導くことができた大きな要因は2つあると考えています。

一つはイノルールズ社の全面的な支援があったこと。もう一つは、現代海上火災保険社(以下、現代海上)による全面的なバックアップがあったことです。現代海上は韓国で先進的な形で「InnoProduct」の利用実績をお持ちでした。そのノウハウを我々に大きくトランスファーしていただいたことがまず前提にあります。

実際に現代海上のテクニカルコンサルタントに日本に来ていただき、我々とのディスカッションを通して、PF(商品モデル)の作り方や分析方法、アプリケーションの開発方法論などのスキルやノウハウを移転していただいたことが、大きな要因だったと考えています。

Q. イノルールズ社の全面的な協力について

我々がBRMSと呼んでいるルールの設計に関しては、システム部門の保険設計や計上の有識者を確保しているものの、それだけでは十分ではなく、システムに精通していないビジネス部門でもルール・メンテナンスを可能とする工夫について、コンサルタントから多くのアドバイスをいただきました。その助言をもとに、PF/BRMSソリューションを適用したSOMPO-MIRAIのアーキテクチャデザインを試行錯誤しながら検討し、プロトタイプ先行開発を通して試行した結果、実現することができました。こうしたところが大きな成功の要因だったのかなと思います。

これ以外にもイノルールズ社に大きく支援していただいたのがカスタマイズ要求の実現です。

これまで日本ではあまり実績がなかったということでしたが、システム開発にあたり、我々としてこうしたい、こういう風に製品を変えてほしいという要求がシステム部門からもビジネス部門からも出てきました。そうした要求をイノルールズ社に伝えたところ、カスタマイズ対応してくださり、我々の要望を最大限に叶えてくださいました。

これによって未来革新プロジェクトにおける「InnoProduct」の適用が全面的に成功できたと考えております。

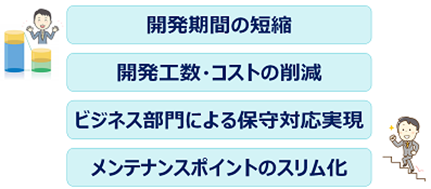

商品改定の内容や規模によっても効果は異なりますが、例えば、1期でリリースした「THEカラダの保険」における特約の新設や補償内容の修正といった改定では、従来の開発手法に比べて、ビジネスルールのみが変更となる改定パターンにおいて、システム要件定義~STまでの期間を65%削減に成功しました。これにより、コストも大幅に削減できたことが一つの大きな効果です。

二つ目はビジネス部門でInnoRulesをメンテしていくのですけれども、ExcelライクなUIによってコーディングレスで対応できるため、ビジネス部門でも容易にメンテナンスを行えることが挙げられます。

三つ目として、商品管理システムの導入でビジネスロジックや、商品情報が一元化されたことで、メンテナンスポイントをスリム化できたというのが大きな効果だと考えています。

商品に関する情報がモデル化され可視化されたことで、商品の情報を利用する他サブシステム担当チームとのコラボレーションが円滑になりました。その結果、認識齟齬や手戻りも減り、開発・保守がスムーズに進みやすくなったと思います。

また、ITエンジニアにとっての分かりやすさだけでなく、ビジネスエキスパートにとっても、モデル化されたことで、過剰な複雑化を抑えながら、商品としてより良いものに洗練させていくプラットフォームになっていくのではないかなと考えています。

システムアーキテクチャーの面においても、これまでなら処理中心の設計で商品と契約の情報が入り組んでしまい、複雑化するというのが実際に起きていましたが、商品と契約情報がきっちり切り離されたことで、先ほど触れた我々が追及しようとしている疎結合化を進めるのにこのプロダクトが大きく貢献してくれたと思います。

国内損保の業界は、2年半ほど前から大きな環境変化が訪れています。まさにこのプロジェクトの企画段階で認識したVUCAの時代が本当に訪れたのかなという感覚です。そういった中で、私たちはこのモダナイゼーションの取り組みを通じて、俊敏性や接続容易性を持ち、且つ柔軟性が高いプラットフォームを手に入れて、まさに今進めていかなければならないビジネストランスフォーメーションに対応できる状態になりました。

先ほど関さんが触れたような、商品改定の対応については、単に商品改定の時間や手間が減るというだけでなく、これによってそもそもこれまで大体年1回くらいの業界慣行だった商品改定のサイクルをどんどん縮めていくこともできる環境になってきたのかなと思います。

また、アーキテクチャのところでお話したような疎結合化などを確実に進めるなかで、既にリリースしたシステムの保守や拡張開発の効率性が向上していることを実感しています。

ネクストステップとして、ビジネスプロセスの自動化、API連携によるシステム拡張、あるいは、基幹システムへのAI組み込みといったことも、さらなるオペレーションエクセレンスの実現を目指して手掛け始めているところです。1月後半にメディアでも取り上げていただいたのですが、AIを活用した保険金の不正請求検知の仕組みの基幹システムへのビルトインも進め、3月に第一弾をリリースしたところです。事故の申告された情報や契約内容のデータをもとにAIが不正請求の可能性をスコアリングするものです。これまでですと、不正請求の検知は、社員の個人のノウハウ・経験に頼るところが大きく、バラつきがあったり社員の負荷もかかる。これがこの仕組みにより、社員の負荷を軽減しつつ、保険業としての社会的責任を果たすうえで非常に重要な公平な保険金支払いをより高度化していけるという取り組みを進めているところです。

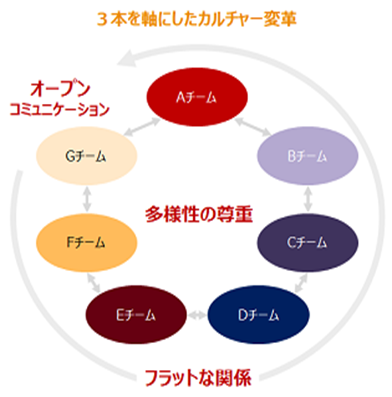

私が当社にジョインしたタイミングでは、ここでは新しいビッグチャレンジが行われていて、プロジェクトでゴールもわかりやすいので、皆がやりがいをもってハッピーに仕事をしているんじゃないかと、そんな妄想をもっていました。実際に現場をよく見てみると、必ずしもそうでもないところもあることを確認しました。組織もかなり大規模になっていることもあり、縦割り・サイロ化、管理志向、事なかれ主義、あるいはやらされ感だったりとかがありました。

当時とあるメンバーから、現場ではこんなことが起きているんですよという話を聴きました。チームをまたがって決めなければならないことがいっぱいあるわけですが、それをどう進めるかというと、まずは担当がいろいろ考えた後にチームのリーダーがレビューをし、そこでいろいろ指摘を受けて手直しをする、さらにその上のリーダーのレビューを受けてまた手戻りがある、それを経てようやく他チームにレビューを依頼することになります。ですが、もうこの段階ではタスクの締め切りが来てしまっているため、実はレビューをお願いする方は、ここで今更、新しいことをいろいろ指摘受けても困ってしまうのですね。レビューをする方も、今さら根本的な指摘を言うのもKYかなと遠慮してしまい、結局、双方が億劫になってしまうのです。

本来なら、チーム全員で提供価値に繋がるアウトプット、プロダクトを磨き上げ、高めていくためにコラボレーションやレビューをするわけですが、実はうまく進まなくて、それよりもさっさと承認を取って進めるという内向き、クローズド、忖度・根回し重視の行動に陥りがちになっていますよ、ということでした。

それを聞く中で、私が代表になったタイミングからぜひ進めたいと思ってやってきているのが、とにかくオープンでフラットなカルチャーな環境に変える、それによってみんなが仕事がしやすい環境にするということでした。上下関係を意識したクローズドなオペレーションではなく、みんながオープン、且つ、それぞれを尊重しながらコラボレーションできる、そんな環境にしていきたいと考えていました。

私なんかは形から入ることが多いので、まずやったのは社長の部屋をなくすこと。そしてドレスコードを完全にフリーにしました。それから、社員一人一人と個別に面談を持って対話をすすめたり、担当層と頻繁にラウンドテーブルをやったり、あるいは、デジタルサンクスカードなどです。そういったことをいろいろと進めましたが、なかなか変わりませんでした。そんな中で、若手のとあるメンバーからの提言で導入したSlackによるコミュニケーション変革は結構大きな効果があったと思います。

原則、プライベートチャンネルは無しでパブリックチャンネルオンリーにしてオープンな環境にする、また、組織横断の施策を立ち上げ、それを進めるためのチャンネルを設けたりして、よりフラットなコミュニケーション環境を作って、皆がそれを感じる形にしました。

例えば本社の取締役会でご意見をいろいろいただいて感じたことなどを、全社員に私からブロードキャストで直接メッセージを共有しています。それに対して、メンバーもカジュアルに「いいね」や「私はこう思う」といった反応をする環境となりました。それもあってか、社員にSSIの特徴は何かと聞けば、Slack、オープン&フラットですという声が聴かれるようになりました。

プロジェクトを進める上で、先ほど内山さんが触れられたSlackのコミュニケーション改革は、非常に大きかったと感じています。オープンなチャンネルで誰が何を発言したかがみんなに公開されている状況です。未来革新プロジェクトのITbやSTといった多くのサブシステムが結合するテスト工程でその効果を大きく感じました。例えば、ある欠陥が起きたときにその欠陥番号をキーにSlackを検索すれば、ガラス張りであることからその欠陥に対して誰が何をやっているのかを瞬時に把握できます。

Slack導入前は、情報共有や伝達に多くの時間を費やしていましたが、Slackでは一目瞭然で情報が取れますし、他チームと直接Slack上でやり取りもできます。これにより問題の検知から解決までの対策の一連の流れがとても速くなったと感じています。

みんなが情報を共有して欲しい時に欲しい情報に容易にアクセスできる形でプロジェクトを進めていくことに我々としては慣れてしまっているので、今後Slackなしでの開発というのはちょっと考えられないかなというのが実感です。

また、先ほど内山さんからカルチャーをフラットな形に変革していくという話がありましたけれども、我々が今やっている長期のプロジェクトでは、みんなのモチベーションを保つというのが一つのキーになります。

実際に、内山さんのカルチャー改革で、他チームも巻き込みながら楽しく仕事ができるところが増えてきました。仕事が楽しくなると、責任感も強くなりますし、より良い方向へ仕事を進めていきたいという感情が芽生えてきます。そうなると、自分のためだけでなく、チームのため、組織のため、会社のためといったように目的意識が一段ずつ上がってきたりもします。仕事を楽しんで、モチベーションを維持し、結果として本人やチームの成長につながっていく、やりがいを増やしていけるところが、未来革新プロジェクトの特徴のひとつと感じています。

未来革新プロジェクト以外の弊社の他のプロジェクトでもInnoProductを導入する計画があります。未来革新プロジェクトでの導入事例が広まっていけば、このように他の部門でもInnoProductを使ってみたいとなり、適用範囲が広がっていくと考えています。また他社の事例で人事システムに導入しているという話も聞いており、そういったところは弊社では適用していない領域でもあります。

InnoProductの適用機会が広がる中で、製品としてこういったところを拡大していきたいという要求も当然出てくると思いますので、イノルールズ社におかれましては、そのような要求を聞いて頂いて、日本でのPFとBRMSの導入を一緒に盛り上げていただきたいなというように考えています。

日本の企業でもイノルールズさんのプロダクトはどんどん使った方が良いと思います。

イノルールズさんにはぜひ日本のマーケット向けの対応をどんどん進めていっていただけたら、日本でユーザーが増えて大規模な事例が他にも出てくると思いますし、既存ユーザーの私たちにとってももちろん一層の安心感が増すと思います。

先ほど関さんから話があった通り、実はInnoRulesのプロダクトを導入して刷新システムを開発する上で、イノルールズさんのサポートはもちろんですが、それだけでなく、韓国の現代海上さんからもサポートをいただきました。同様に我々も自分たちの導入で得たナレッジをどんどん展開し、共有してサポートしていけると思いますので、ぜひ日本で広めていくときには一緒にやれたら面白いんじゃないかなと思います。

また、日本のITは特にこの数年、遅れていると盛んに言われており、私自身がずっとITの仕事をしている中で非常に悔しい思いをしています。そういった中で、イノルールズさんのプロダクトをどんどん利用して、オペレーション、システムの高度化を進め、それによって日本のIT界隈がもっと元気になったらいいなと考えています。